2019年12月03日

光秀の城

坂本城 安土城に次ぐ美しい城といわれた明智の本城

今は僅かに石垣が残るのみです

織田信長配下の明智光秀は、山門焼き討ち直後の元亀二年(一五七一)、下坂本の湖岸に大天主と小天主をもつ水城を築きました。当時来日していた宣教師ルイス・フロイスはこの坂本城をのちに築城される天下の名城安土城についで豪壮華麗な城と述べています。坂本城築城の目的には、山門の監視ばかりではなく、近江の反信長勢力、特に浅井・朝倉軍に対する前戦基地や、彦根の佐和山城とともに、信長の領国美濃と京都との往還の確保などがあげられます。この城は、天正十年(一五八二)六月の山崎の合戦ののち焼失しますが、丹羽長秀によって再建され、同十四年頃、城が大津(大津城)に移るまでこの地にありました。昭和五十四年(一九七九)に実施された発掘調査では、焼土中から城の施設の一部とみられる建物の礎石や石組の井戸・池・溝・石垣の基礎石などが検出されています。

亀山城(亀岡城) 丹波統治の拠点として築城 明治に地名を亀岡に変更

森の奥には破風が追加されているものの今治から移されたこのような天守があったのでしょう

本能寺の変の時はこの城から出陣

今は宗教団体の敷地となっていて自由には立ち入れません

福智山城 中国地方の毛利氏との対決に備えた

唯一城郭の残る光秀の城です

福知山のまちは、天正7年(1579)に丹波を平定した明智光秀が城を築き、城下町整備に着手したことではじまったものと伝えられ、福知山城も光秀ゆかりの城として知られています。城は明治の廃城令により本丸・二の丸の建物が取り壊され堀も埋められ、天守閣周辺の石垣しか残されていませんでした。しかし、昭和61年に市民の熱い想いで天守閣が再建され、福知山の美しい四季を背景に往時の姿をしのばせています。

城地は市街地の南から北東に向かって突き出した丘陵上(標高約40m・幅約100m)に位置し、周囲を由良川・土師川、丘陵で四方を守られた要地にあります。中世には天田郡の豪族、塩見氏がこの地に横山城と称する山城を築いたといわれています。

丹波を平定した光秀は、福知山城の縄張りを行い、治政に反抗的な近隣社寺を打ち壊し、石塔類を天守台の石垣に利用したと伝えられています。一方ではこれらの石塔は城のお守りとしたのではないかとも言われています。天守の一部は、城再建時の発掘調査の成果や石垣の特徴から、光秀の時代に造られたことが確認されています。

光秀は城下町を造るために堤防を築いて由良川の流れを変え、町に地子銭(じしせん・税金)免除の特権を与えて商家を育てたとも伝えられています。その期間は短いものでしたが、光秀は強く人々の記憶に刻まれ、城下町の鎮守である御霊神社に祀られ、「明智光秀丹波を広め、広め丹波の福知山」と福知山音頭に今も謡われるなど、広く永く市民に親しまれています。

光秀の丹波平定後、城には家臣明智秀満が入りました。光秀没後は羽柴秀長の家臣が管理したと言われ、その後杉原家次、田中吉政、小野木重勝と続きました。関ヶ原の合戦後、有馬豊氏、岡部長盛、稲葉紀通、松平忠房、朽木稙昌と交代し、その後朽木氏は福知山藩主として幕末まで在城しました。今に残る城下町の形態と壮大な城郭が整備されたのは、有馬豊氏の時代と推定されます。

周山城 若狭より京都への押さえを目的

本能寺の変後は廃城に

京北十景の1つに数えられ、城山として親しまれている山城の遺構は、天正年間(1570年代)丹波平定を命じられた明智光秀が築城した周山城の跡と伝えられています。若狭より京都への押さえを目的とした城で、山頂部は主郭を中心に東西南北の尾根上に曲輪を造成。主郭東側には低い石塁で囲い込まれた通路があり、石塁上に土塀を巡らせていたことが考えられる。また、虎口や井戸の跡、建物の存在を示す瓦片は織豊期に使用されたことを示しており、現存する総石垣の遺構は壮大です。また、西尾根部分には土の城跡があり、支城として存在していた。天正9年8月、光秀は津田宗及と十五夜の月見を楽しみ、本能寺の変(同10年6月2日)後の同12年2月には豊臣秀吉が赴いている。

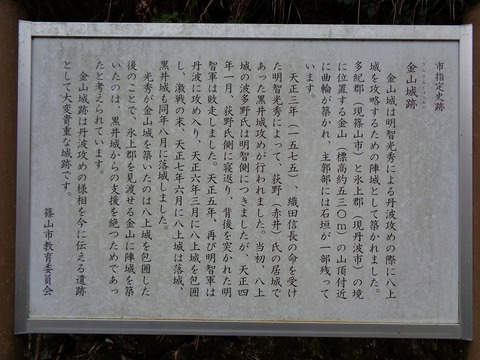

篠山の向こうにある金山城

宇佐山城

宇佐八幡宮の山頂にある宇佐山城

17時なのに真っ暗で これ以上の登山は無理 >_<

日を改めます

信長が安土城より以前に浅井、朝倉の備えとして近江で最初に石垣による築城を行った

こどもとあそぼat 03:39│Comments(0)

│その他